高中历史学科知识与教学能力试卷(四)

考试总分:150分

考试类型:模拟试题

作答时间:120分钟

已答人数:238

试卷答案:有

试卷介绍: 高中历史学科知识与教学能力试卷(四)已经上线啦,需要备考高中历史学科知识与教学能力考试的伙伴快来做题。

试卷预览

-

1. 1972年中美上海《联合公报》:“美国认识到,在台湾海峡两边的所有中国人,都认为只有一个中国,台湾是中国的一部分。美国政府对这一立场不提出异议……”美国发表这一声明意在( )。

A缓和中美关系,集中对抗苏联

B承认中国日益提高的国际地位

C缓和中美关系,促进中国统一

D承认封锁新中国政策的错误

-

2. 雅典民主制为人类提供了一种集体管理的新形式。对这种“新形式”的理解不正确的是( )。

A提供了公民参政的均等机会

B贵族制下的“集体领导”

C体现了主权在民的原则

D创造了法治基础上的民主运作方式

-

3. 2008年当西方庆祝“哥伦布日”时,委内瑞拉前总统查韦斯却呼吁在美洲取消这个节日。他说,哥伦布是人类历史上最大的侵略与种族灭绝的先锋。对上述举动理解正确的有( )。

①殖民活动给美洲带来了灾难

②哥伦布的行为加强了世界联系

③哥伦布的行为扩展了工业文明

④殖民活动冲击了美洲的传统社会A①④

B②③

C①②③

D①②④

-

4. 有人针对“二战”后美国在西欧实行的重要政策评论道:“阻止共产党人的可能是面包和选票,而不是子弹。”下列最能体现此观点的是( )。

A推行“杜鲁门主义”

B实施马歇尔计划

C建立北约组织

D朝鲜战争停战

-

5. 第二次世界大战期间所遭受的损失与接踵而来的“冷战”压力一起迫使西欧依靠美国、东欧依靠苏联……(20世纪六七十年代)美苏短暂的首要地位让位于一种新的多元化社会。出现这一变化的原因不包括( )。

A中国国际地位提升

B美日西欧三足鼎立局面开始形成

C不结盟运动的兴起

D苏联、东欧放弃社会主义制度

-

6. 从1789年到1970年,美国总统对国会立法共行使否决权2255次,被国会以三分之二多数复议推翻的有75次。这表明此时期美国( )。

A总统立法能力远远高于国会

B国会分裂导致制衡力量丧失

C分权制衡原则遭到严重破坏

D国会对总统的制约较为软弱

-

7. 法国历史学家德尔玛指出现代欧洲文明源于古希腊和古罗马的文明,因为欧洲人从古希腊那里“继承了关于任何社会的某种概念的动力线”,而从古罗马那里“继承了一种政治的和法律的思想,一种范畴”。下列对“动力线”和“一种范畴”的概括最全面准确的是( )。

A人文主义思想和民主政治形式;国家尊重个人权利

B人民主权原则和轮番而治方式;个人尊重国家利益

C公民大会机制和陪审法庭监督;个人和团体的权利

D个人主义理想和民主社会观念;国家的权利和利益

-

8. 近代确立的民主政体中,英国规定国王无权停止法律执行;美国规定最高法院有权宣布总统违宪,总统任命的法官需要国会确认;法国规定议会可以对宪法进行补充。这些规定的共同点是( )。

A体现共和精神

B说明司法权独立

C防止专制独裁

D凸显行政权至上

-

9. 《剑桥中华民国史》:“如果它(指中国共产党)在1922年和1923年选择单独作战而不与国民党联合,它可能干得更糟;如果它较早地为最后的决裂做好准备,它也许会干得更好。”下列对上述内容理解正确的是( )。

A1922年中国共产党决定与中国国民党合作

B与“国民党联合”有利于革命高潮到来

C中国共产党犯了右倾错误导致“最后的决裂”

D中国共产党较早准备决裂便能完成革命任务

-

10. 从1870年到1940年,法兰西第三共和国一共更换了108届内阁,每届内阁平均存在时间约为8个月。造成内阁频繁变动的原因在于( )。

A内阁对议会没有形成权力制衡

B总统职权不完全受宪法制约

C两大政党轮流组阁

D立法与行政权力合一

-

11. 有学者指出:“冷战史表达的结构性矛盾不仅仅是一般意义上的国家利益竞争和国际关系中的霸权之争,更具实质性的是两种对抗性社会制度及其指导性意识形态的斗争。”造就这种格局的制度性分裂和意识形态对抗应起始于( )。

A二月革命

B十月革命

C雅尔塔会议

D杜鲁门主义

-

12. 第一次世界大战前夕,俄国与奥匈帝国之间的矛盾在于争夺( )。

A欧洲霸主

B巴尔干半岛控制权

C殖民地和海上霸权

D黑海出海口

-

13. 1921年,苏俄以粮食税取代了余粮收集制( )。

A使农民失去土地

B增加了农民负担

C只照顾了国家利益

D兼顾国家与农民利益

-

14. 新课程的核心理念是()。

A联系生活学历史

B培养学习历史的爱好

C一切为了每一位学生的发展

D进行双基教学

-

15. 有学者认为《海国图志》为此后变法思潮的勃兴提供了重要的事实依据和思想理论,但魏源并没有要中国学习西方制度的意思。此观点表明《海国图志》( )。

A缺少近代化色彩

B未突破传统政治局限

C不够系统和完善

D继承了封建专制思想

-

16. 在信仰问题上,普罗泰戈拉公然宣称自己不信神,并由此招致了雅典的惩罚;苏格拉底则相信自己的灵魂而不是传统的神灵,这也成为他被控告的一个有力的理由。这表明两人( )。

A都公开反对宗教神学

B都强调道德的重要性

C都因犯罪遭到了惩罚

D都注重于对人的思考

-

17. 唐中宗不经中书省和门下省而径自封拜官职,因心怯故他装置诏敕的封袋,不敢照常式封发,而改用斜封,所书“敕”字也不敢用朱笔,而改用墨笔,当时称为“斜封墨敕”,这表明( )。

A中书省和门下省的权力高于皇权

B唐朝中枢机构的行政决策具有民主性质

C唐中宗时期皇权有所弱化

D国家制度对皇权具有一定的约束力

-

18. 明朝思想家李贽藐视礼法,在当时的思想界掀起了波澜。以下对其思想评价,不正确的是( )。

A否定儒家思想

B强调个性发展

C挑战正统思想

D批判理学虚伪

-

19. ( )在1901--1902年间撰写《中国史叙论》《新史学》等专著,抨击传统史学“知有朝廷而不知有国家”“能铺叙而不能别裁”等弊病。

A康有为

B梁启超

C严复

D章炳麟

-

20. 清代学者顾炎武在谈到中国古代某一官职的作用时指出:“秩卑而命之尊,官小而权之重,此小大相制,内外相维之意也。”以下官职的作用与之类似的是( )。

A枢密使、按察使

B御史大夫、刺史

C参知政事、通判

D刺史、通判

-

21. 汉、唐、明三代都出现了比较严重的宦官专权现象,而魏晋南北朝时期基本没有出现这种现象。这是因为魏晋南北朝时( )。

A皇权不断加强

B长期处于分裂

C外戚势力衰落

D皇权相对削弱

-

22. 《荀子•性恶》记载:“化性以起伪,伪起而生礼义,礼义生而制法度。”下列说法中与材料表达意思一致的是( )。

A体现荀子主张顺应本性

B反映荀子思想中儒、法融合的趋势

C荀子主张“礼”,排斥“法”

D荀子重视法度

-

23. 诸侯互相争战是东周时期历史的一大特点。下列战争中发生在春秋时期的是( )。

A城濮之战

B围魏救赵

C长平之战

D函谷关之战

-

24. 公元前209年,陈胜、吴广带领戍卒“斩木为兵,揭竿为旗”,掀起反抗秦朝暴政的斗争。下列有关这次起义的意义说法正确的是( )。

A首次提出“均田免粮”的主张

B我国历史上第一次大规模的农民起义

C直接推翻了秦朝的暴政

D是农民战争史上的顶峰

-

25. 梁启超说:“我国蚩蚩四亿之众,数千年受制于民贼政体之下,如盲鱼生长黑壑,不知天地间有___、___ 二字。”横线处的两个字最有可能是( )。

A君主

B民权

C西学

D科学

-

1. 简述中学历史课外考察活动的实施策略。

-

2. 简述高中历史课程资源开发利用的途径。

-

3. 简述说课对高中历史教师及其教学活动的作用。

-

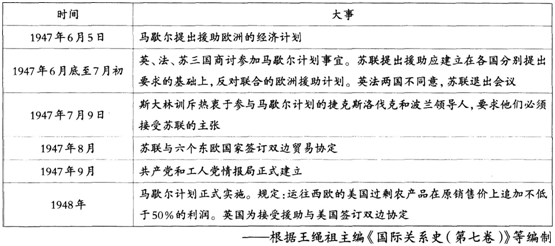

1. 材料一马歇尔计划从提出到实施的大事记:

材料二美国和苏联之间的对峙是为了争夺霸权,每一方都认为对方威胁到己方。西方盟国以条约组织包围了苏联阵营;苏联则迂回到西方的背后,培养革命的盟友。苏联领导人忽而表现为防御性的焦虑,忽而流露出攻击性的霸气。赫鲁晓夫时不时威胁发动核战以恫吓世界,旨在吓阻西方的入侵。其中一次的危机就是古巴导弹危机,但是危机最后双方都各退一步。

——【美】菲利普·费尔《世界:一部历史》

问题:

(1)根据材料一,指出围绕“马歇尔计划”西方国家与苏联矛盾的焦点与实质。结合所学知识,概括指出苏联的应对举措有何特点?

(2)根据材料二,概括作者认为推动“冷战”形势不断加剧的因素。结合所学知识,简述美苏对峙对世界局势产生的主要影响。

-

2. 改革是推动历史发展的重要动力,一个国家、一个民族要发展,就要不断改革创新,与时俱进。请完成以下关于改革的话题。

材料一

据《史记.商君列传》记载,商鞅合并小都、小乡、小邑、小聚为县,设置县令、县丞,共三十一个县,由国君直接委派官员治理;努力从事农业生产,耕耘纺织送交粮食布帛多者,免除本人徭役……变法五年后,国家富强起来。

材料二

秦王扫六合,虎视何雄哉!

——李白《秦王扫六合》

材料三

魏主欲变北俗,引见群臣。……帝日:“夫名不正、言不顺,则礼乐不可兴。今欲断诸北语,一从正音。其年三十以上,习性已久,容不可猝革。三十以下,见在朝廷之人,语音不听仍旧,若有故为,当加降黜。”

——《资治通鉴》

(1)材料一反映的是什么历史事件?材料一反映了怎样的变法内容?

(2)材料一和材料二有何关联?

(3)材料三反映了什么历史事件?从材料三中可以看出哪一项改革内容?

(4)材料三的措施产生了什么积极作用?

(5)试分析以上两次改革成功的相同原因。

-

3. 材料一王者稀(宗庙祭祀的一种祭名)其祖之所自出(诸族之始祖多感天而生),以其祖配之,而立四庙。庶子王(嫡子有残疾无法继承王位,由庶子代之),亦如之。

——《礼记•丧服小记》

别子(嫡长子之外的其他嫡子、庶子)为祖,继(继嗣)别为宗,继祢(亡父)者为小宗。有百世不迁之宗,有五世则迁之宗。百世不迁者,别子之后也;宗其继别子者,百世不迁者也。

宗其继高祖者,五世则迁者也。尊祖故敬宗,敬宗,尊祖之义也。

——《礼记•大传》

材料二两千多年前,中国经过春秋战国五百多年的混乱,完成了第一次文明转型,即“铁制农具+小农经济+君主官僚体制+儒道法意识形态”的中国传统文明终于成型。

——潘岳《中国发展面临着深重的危机与难逢的机遇》

问题:

(1)根据材料一,概述西周祭祀制度的内容,结合所学知识概括宗法制的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,用史实说明春秋战国时期中国“完成了第一次文明转型”。

-

1. 根据下列材料,按要求完成教学设计任务。

材料一:

《普通高中历史课程标准(2017年版)》规定:通过了解全面内战的爆发及人民解放战争的进程,分析国民党政权在大陆统治灭亡的原因,探讨中国共产党领导人民取得中国革命胜利的原因和意义。

材料二:

课文摘录:

抗日战争胜利后,和平建国是中国人民的强烈愿望。当时的中国出现了两种不同的建国方针:中国共产党以和平、民主、团结为号召,力争建立一个新民主主义的国家;国民党打着“和平建国”的旗号,坚持独裁和内战的方针。

在这种背景下,1945年8月,蒋介石接连三次电邀毛泽东到重庆举行和平谈判。中共决定接受邀请,争取和平民主新局面。8月底,毛泽东、周恩来、王若飞等乘专机抵达重庆。重庆谈判历时43天。10月10 日,国共双方代表签署了《政府与中共代表会谈纪要》,即《双十协定》协定规定:坚决避免内战,建设独立、自由和富强的新中国。

1948年秋,人民解放战争进入夺取全国胜利的决定性阶段。9月,东北野战军发动声势浩大的辽沈战役。辽沈战役历时52天,歼敌47万余人,东北全境解放。人民解放军从此在数量上取得对国民党军队的优势。11月初,华东野战军和中原野战军发起规模空前的淮海战役。淮海战役历时66天,共歼灭国民党军55万余人,南线国民党军队的精锐主力已被消灭,长江中下游以北广大地区获得解放。

11月下旬,东北野战军和华北军区第二、三兵团联合发动平津战役。平津战役历时64天,共歼灭和改编国民党军队52万余人,基本解放华北全境。毛泽东在世界上最小的指挥部里,指挥了世界上最伟大的人民解放战争,并且取得了三大战役的完全胜利。

要求:

根据课程标准要求和课文内容,设计出相关的教学过程,包括教学环节、教师活动和学生活动,并说明设计意图。

-

高中生物学科知识与教学能力试卷(二)444人做过

-

2018下半年教师资格证考试《高中化学》真题及答案287人做过

-

高中生物学科知识与教学能力试卷(一)164人做过

-

2018上半年教师资格证考试《高中化学》真题及答案177人做过

-

化学学科知识与教学能力高级中学模拟题(一)317人做过

-

2019上半年教师资格证考试《高中化学》真题及答案118人做过

-

高中化学学科知识与教学能力简答题(一)167人做过

-

2017下半年教师资格证考试《高中物理》真题及答案(不完整版)219人做过

-

高中化学学科知识与教学能力考试试题(一)137人做过

-

2017上半年教师资格证考试《高中物理》真题及答案499人做过